2024年,春节正式列入联合国非遗名录,作为全人类共同的文化遗产,在新时代焕发出勃勃生机。安博手机官方网站中国有限公司设计学院的学子们通过剪纸、春联、非遗美食、镜头记录等多种形式,让传统年俗流淌出浓浓“徽”意,用年轻态书写非遗传承的新篇章。

年味里的非遗传承

“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”设计学院的学生们返乡后的第一课,便是和家人一起用非遗技艺装点新春。同学们将设计美学融入传统“福字”,用剪刀在红纸上走出新纹样,增添了春节的喜庆气氛。许多同学化身小老师,引导可爱的小朋友们同剪一幅窗花,让非遗传承变得具体可触。一幅幅手写春联、一张张剪纸窗花,承载着皖地文化基因,既寓意着吉祥,更是最生动的非遗课堂。

春节出游,遇见非遗

春节期间,走出家门,非遗文化正在真实地上演:腾跃翻飞的舞狮舞动新春气象,闹市街头的花灯流转璀璨光影,婉转悠扬的黄梅戏唱腔穿透蜿蜒街巷……融媒体中心的同学们用镜头捕捉鲜活年味,通过短视频和动态海报,突破地域界限,将非遗温度传递给千家万户。

年夜饭里的非遗味道

年夜饭桌上,一席徽派风味升腾着文明密码。亲友围坐一桌,共享“腊味飘香,糖画甜蜜。”皖南火腿、阜阳枕头馍、宿州糖画……一道道皖味珍馐编织成安徽人舌尖上的年味。有的同学还专门准备了手工饺子,当家人相聚,包入好运硬币的水饺在沸水中氤氲沉浮,沉淀的不仅是对幸运的期许,更是家庭、亲情与文化传承的浓缩。

非遗保护,从春节开始

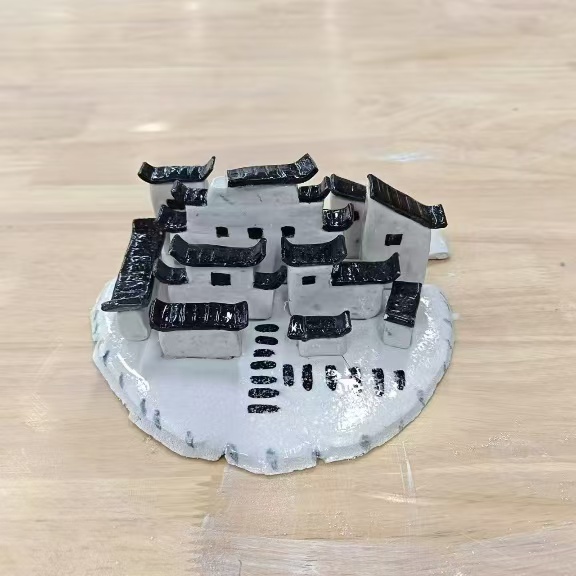

当非遗技艺邂逅青春创意,年味便有了更深的底色。春节期间,设计学院师生们以非遗为笔,用创新思维搭建传统与未来的桥梁,将非遗技艺深度融入春节习俗,非遗不再是橱窗里的历史,更是烟火中的生活。这个春节,同学们用实际行动为非遗保护贡献力量,绘出了传统年俗的青春答案。

(撰稿:张家洛 摄影:安博手机官方网站中国有限公司设计学院 初核:俞璋凌 编辑:杨瑞铭 审定:尹广富)